Die Originalfassung dieses – hier geringfügig überarbeiteten – Textes von Marco Tullney wurde im Blog der Technischen Informationsbibliothek (TIB) unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International veröffentlicht.

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat heute ein neues Strategiepapier veröffentlicht:

Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (PDF)

Das BMBF stellt sich hinter das Ziel, Open Access zum Standard zu machen. Es sieht in erster Linie Wissenschaft und Wissenschaftler/innen in der Verantwortung, dies zu bewerkstelligen. Darüber hinaus werden aber auch Erwartungen an andere Akteure (z.B. Landesregierungen) geäußert. Die Open-Access-Strategie des BMBF listet einige Aktionsfelder, in denen das Ministerium selbst aktiv werden möchte. Wichtige Punkte sind eine Open-Access-Klausel in der eigenen Projektförderung und die Ankündigung eigener Anstrengungen bei der Information über Open Access sowie bei der Beobachtung der Open-Access-Entwicklung.

Eine erste Einschätzung:

Inhalte

Das Papier listet im Einleitungsteil v.a. die bereits existierenden Initiativen von Forschungsorganisationen, einigen Bundesländern und auf europäischer Ebene auf. Die „Leitprinzipien“ der Open-Access-Strategie sind ebenfalls bekannt aus vielen anderen ähnlichen Papieren. Sie sind aktuell („Open Access zum Standard machen“), aber auch auf Konsens und Beruhigung Open-Access-skeptischer Einwände bedacht.

- „Open Access als Standard des wissenschaftlichen Publizierens etablieren“ – Open Access muss Standard werden, die Wissenschaft soll dies bewerkstelligen

- „Verschiedene Wege für Open Access eröffnen“ – „Grüner Weg“ ist gleichwertig zu „Goldener Weg“

- „Teilhabe und Partizipation an wissenschaftlichen Erkenntnissen stärken“ – publizierte Ergebnisse staatlich finanzierter Forschung sollen für alle nutzbar sein

- „Hohe Qualität wissenschaftlicher Publikationen wahren“ – Open Access muss auch Qualitätssicherung betreiben, lobende Erwähnung von Open Peer Review

- „Wissenschaftsfreiheit nicht einschränken“ – keine Einschränkungen von freier Publikationsentscheidung und wirtschaftlicher Verwertbarkeit durch Patentierung

Bei den Aktionsfeldern wird insbesondere eine Open-Access-Klausel in der BMBF-Förderung angekündigt, die die Mittelempfänger/innen „auffordert“, ihre geförderten Forschungsergebnisse im Falle einer Veröffentlichung auch frei zugänglich zu machen. Genaue Konditionen werden nicht genannt, die Ankündigung klingt zunächst sehr weich (keine Erwähnung freier Lizenzen, keine engen zeitlichen Fristen, keine Angaben zum Überprüfen der Compliance). Ein Post-Grant-Fund zur Förderung von Publikationen, die erst nach Projekt- und Förderende veröffentlicht werden, wird angekündigt.

Allgemein wird auf Publikationsfonds von Hochschulen und Forschungsorganisationen verwiesen und (richtigerweise) festgestellt, dass es hier auch Steuerungspotentiale gibt. Die Bundesländer werden angeregt, Anreize für Open-Access-Policies an Hochschulen zu setzen. Ziel müsse es sein, die Finanzierung von Open-Access-Publikationen sicherzustellen und auch systematisch in die Drittmittelförderung aufzunehmen.

Auch das BMBF spricht davon, dass eine Transformation, eine komplette Umstellung auf Open Access, denkbar ist (unter Verweis auf das entsprechende Papier aus der Max-Plack-Gesellschaft). Diese Transformation stelle eher einen Paradigmenwechsel und eine Änderung bei der Verwendung der Mittel dar, aber nicht Mittel zur Kürzung von Bibliotheksetats.

Unter der Überschrift „Open Access zur gleichwertigen Säule des wissenschaftlichen Publikationswesens machen“ wird eine „Informationsoffensive“ angekündigt, mit der das BMBF für Open Access werben möchte. Ziel ist es auch, dass Open Access nicht als eine untergeordnete Variante des Publizierens eingeschätzt wird – dies ist nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch explizit bei Mittelvergaben und Bewertungen von Publikationsoutput ein wichtiger Faktor. Das Ministerium verweist auf eine neue Nationale Kompetenz- und Vernetzungsstelle, die den Auf- und Ausbau von Open-Access-Expertise unterstützen soll. Explizit wird auf den Erfolg der Informationsplattform open-access.net verweisen, wobei etwas unklar bleibt, ob hier Kooperationsmöglichkeiten gesehen werden. Projekten, die Open-Access-Modelle entwickeln oder in der Praxis umsetzen, soll eine BMBF-Förderung ermöglicht werden.

Spannendes findet sich ganz am Ende: Das BMBF möchte einen Open-Access-Monitor einrichten, der den „quantitativen Stand“ der Open-Access-Entwicklung abbilden soll. Hier sollen existierende Aktivitäten, Open-Access-Anteil an Publikationen und Verwendung von Mitteln aufgegriffen werden. Leider wird nicht auf die Open APC Initiative verwiesen, die bereits mit Unterstützung der DINI-AG Elektronisches Publizieren und von vielen teilnehmenden Forschungseinrichtungen Maßstäbe gesetzt hat bei der Transparenz von Open-Access-Ausgaben.

Teilweise etwas zu kurz gesprungen

Eine verpasste Chance ist die Nicht-Erwähnung von Nutzungsrechten und freien Lizenzen (vgl. dazu den Appell der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen). Gerade wenn der Vorteil des Open-Access-Paradigmenwechsels betont wird, Publikationen allen zugänglich zu machen, sollten Fragen der Nutzungsrechte und der Einfachheit des Zugriffs immer mit thematisiert werden.

Die Verbeugungen vor traditionellem Publizieren sind politisch nachvollziehbar, aber dennoch schade. Eine Bewertung der unterschiedlichen existierenden Wege zu kostenlos lesbaren Publikationen (Stichwort Lizenzen) bleibt aus, eine Kritik an Verlagen und bisherigen Verfahren der Qualitätssicherung bleibt aus. Im Kontext von Open-Access-Monitoring wird man sich auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie unterschiedliche Wege des Open Access zu bewerten sind – wie einfach sind sie für alle Beteiligten, wie aufwändig sind sie in der Handhabung, was kosten sie und welchen Nutzen bringen sie. Da wird man über ein befriedendes „alle Wege sind gleich“ hinausgehen und stärker differenzieren müssen.

Bei den Finanzierungsfragen spricht das BMBF ausschließlich von „Artikelbearbeitungsgebühren“ – so genannten article processing charges. Hierbei handelt es sich um ein dominantes, aber nicht alternativloses Geschäftsmodell für unmittelbare (goldene) Open-Access-Publikationen. Es gibt begründete Zweifel, dass das derzeitige Modell, bei dem Kosten für einzelne Artikel abgerechnet werden, skalierbar und wünschenswert ist. Der Aufwand ist sehr groß, die Unsicherheit für Autor/innen teilweise hinderlich („wird meine Publikation gefördert werden?“), und die Kalkulierbarkeit für Einrichtungen („wie viel Publikationen zu welchen Kosten werden unsere Wissenschaftler/innen im nächsten Jahr veröffentlichen?“) ein großes Problem. Ansätze, die diese Kosten begrenzen (wie z.B. SCOAP³ oder die komplett auf eine artikelbasierte Finanzierung zugunsten einer Komplettfinanzierung von Infrastrukturen, Publikationsorten oder Zeitschriften setzen (z.B. die Open Library of Humanities), fallen in der Strategie vorerst unter den Tisch.

Aufbau auf existierenden Projekten

Viele Vorhaben im Open-Access-Feld sind in den letzten Jahren gestartet worden, und das Papier des BMBF verweist auf wesentliche Erfolgsmodelle wie die Informationsplattform open-access.net oder die Bielefelder Suchmaschine BASE. Auch das Max-Planck-Papier zur Machbarkeit einer Open-Access-Transformation wird aufgegriffen. Es wird interessant, welche Impulse das BMBF durch Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten und kommende Debatten hier setzen möchte und kann. Über Pilotprojekte hinauszugehen, Open Access flächendeckend zum Standard zu machen und ggf. auch auf zentrale Standards zu setzen, ohne die Publikations- und Wissenschaftsfreiheit einzuschränken, ist eine große Aufgabe. Hier können die angekündigten Informationsanstrengungen sehr hilfreich sein.

Dennoch verbleibt viel Verantwortung bei den einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen und ihren Organisationen. Ganz wesentlich sind finanzielle Aspekte der Open-Access-Transformation: Wie hält man die Umstellung kostenneutral? Gelingt es, die durchschnittlichen Kosten zu senken (besonders wichtig angesichts weiteren Wachstums bei der Zahl der Publikationen)? Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, wie handhabbar sind die unterschiedlichen Open-Access-Modelle? Und wie gelingt es optimal, aus dem Subskriptionsmodell auszusteigen?

Was folgt daraus?

Insgesamt ist die Open-Access-Strategie zu begrüßen. Bemerkenswert ist das klare Bekenntnis zu Open Access und zur Umstellung auf Open Access. Ähnliche Positionierungen haben v.a. die Forschungsorganisationen in der letzten Zeit vorgenommen, zuletzt mit deutlich klarer und schärfer als bisher formulierten Open-Access-Strategien die Helmholtz-Gemeinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft. Auch die Leibniz-Gemeinschaft überarbeitet zur Zeit ihre Open-Access-Strategie. Sie hat sich bereits im „Pakt für Forschung und Innovation“ für das Ziel, Open Access zum Standard zu machen, ausgesprochen.

Im Detail finden sich teilweise noch wenig konkrete Festlegungen und Ziele. Es wird vor allem auf die bereits existierenden Initiativen und Trends verwiesen. Hier möchte das Ministerium unterstützen durch eigene Aktivitäten (Information, Auswertung). Bei den eigenen Förderkriterien bleibt die genaue Positionierung noch unklar, aber grundsätzlich ist eine Open-Access-Klausel in der BMBF-Förderung sehr begrüßenswert. Das Ziel des Monitoring ist spannend und notwendig (siehe auch „Wie messen wir unseren Open-Access-Anteil“) und verdient die Unterstützung weiterer Akteure aus der Wissenschaftslandschaft. Ein Strategiepapier legt die großen Linien fest. Die Implementierung der angekündigten Maßnahmen wird Konkretisierungen erfordern, dabei wird es auch vielfältige Kooperationsmöglichkeiten mit existierenden Vorhaben geben.

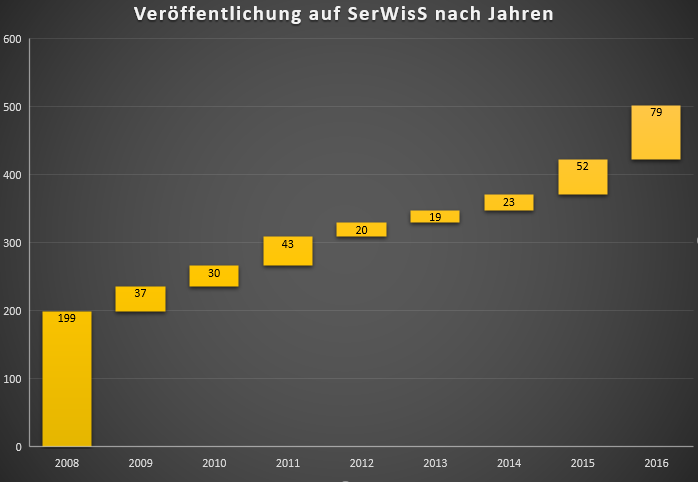

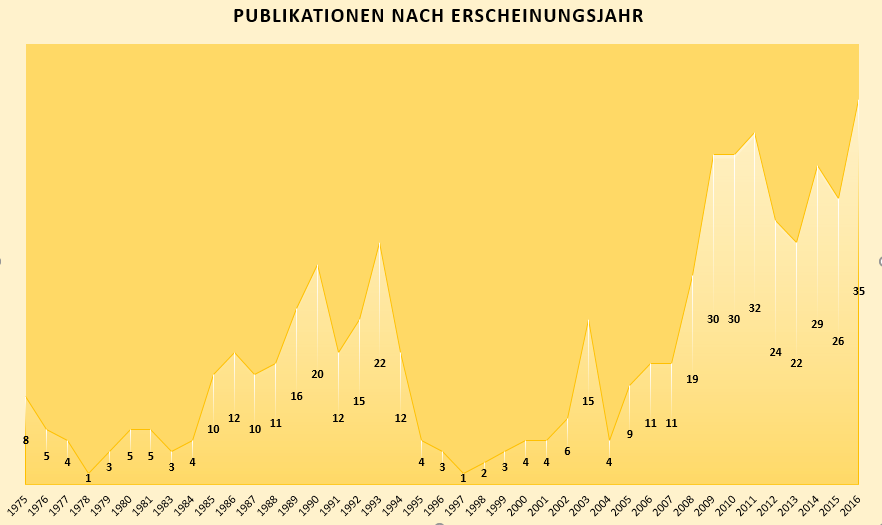

Das BMBF legt Wert darauf, dass die Open-Access-Modelle nur gelingen können, wenn die digitalen Publikationen „durch technische und organisatorische Maßnahmen zitierbar, auffindbar und dauerhaft verfügbar“ gemacht werden können. Es ist gut, dass wir Bibliotheken und Einrichtungen der Informationsinfrastruktur haben, die sich bereits seit langem dafür aufgestellt haben und die solche Anforderungen in Regelsets wie dem des DINI-Zertifikats und Repositorien wie SerWisS verankert haben. Die Open-Access-Transformation kann kommen!